私はアメノトコタチ、別名「天之常立神」と呼ばれている。日本神話の始まりに現れた別天津神の一柱だ。

多くの人々は私のことをよく知らないかもしれない。古事記や日本書紀にも私の活躍の場面はほとんど描かれていないからね。

しかし、私は天地創成において重要な役割を果たした神なのだ。

天之常立神(アメノトコタチ):天の礎を築いた創世神の物語

天之常立神の誕生と役割

私が生まれたのは、宇宙に天地が現れた直後のこと。高天原に最初に生まれたのは「天之御中主神(アメノミナカヌシ)」だった。その後、高御産巣日神(タカミムスビ)や神産巣日神(カミムスビ)も生まれたが、彼らはすぐに姿を隠してしまった。

そんな中、まるで葦のように勢いよく成長するものから生まれたのが、宇摩志阿斯訶備比古遅神(ウマシアシカビヒコジ)と私、天之常立神だった。

古事記では、私は宇摩志阿斯訶備比古遅神に続いて、別天津神五柱の最後に出現したとされている。

私の名前「天之常立神(アメノトコタチ)」には深い意味がある。「常立」は「恒久に確立している」という意味で、天の世界・高天原が永遠に確固として続くことを象徴している。

また、「常」を「床」と取って「土台」の意、「立」を「現れる」と捉えると、神々や大地・国土が生成されるための土台となる根源的空間の出現を象徴しているとも言われている。

簡単に言えば、私は後に登場する神々や彼らが暮らす大地が生成されるための、観念的な「場」を成立させた神なのだ。大きな箱を用意して、後でその中に国土や神々が誕生するイメージかもしれない。

神格とご利益

私は性別を持たない独神だが、国之常立神(クニノトコタチ)と対になる存在だと言われている。私が天・高天原・宇宙を象徴する神であるのに対し、国之常立神は大地を象徴する神なのだ。

私のご利益としては、産業振興、五穀豊穣、交通安全、必勝祈願などが挙げられる。また、産業開発の守護、航海安全、縁結び、子授け、安産、諸願成就なども私の神徳とされている。

現代の皆さんの生活においても、自然との調和、産業の繁栄、五穀豊穣、そして交通安全など、生活全般にわたる幸福と安全をもたらすご利益があるとされている。

私を祀る神社

残念ながら、私を祀る神社は全国的にも非常に少ない。それほど私はマイナーな神なのだ。しかし、数少ない中でも私を祀る神社として有名なのは以下の通りだ。

- 駒形神社(岩手県奥州市)

奥宮の棟札に記された六柱の神をご祭神と仰ぎ、天照大御神や瓊瓊杵尊などとともに、私を祀っている。岩手県奥州市のホテル・宿 - 金持神社(鳥取県日野郡)

私(天常立尊)を御祭神とする全国でも数少ない神社だ。私のほか、八束水臣津努命、淤美豆奴命といった、国土経営、開運、国造りの神々も祀られている。特に、金持神社は全国でも珍しい縁起の良い名前の神社として知る人ぞ知る神社のひとつ。開運伝説も数多く残っており、商売を繁盛させたい方、勝負に勝ちたい方にはぜひ訪れてほしい神社だ。鳥取県日野郡のホテル・宿 - 出雲大社(島根県出雲市)

私を祀る神社のひとつとされている。島根県出雲市のホテル・宿

私の思い

私は世界の始まりに姿を現れ、後の神々や人間たちが活躍する舞台を整えた。古事記や日本書紀に私の活躍の場面はほとんど描かれていないが、それは私の役割が「土台を作る」ことだったからだろう。

土台は目立たないが、すべてを支える重要な存在。私は今も静かに、この日本という国と、そこに住む人々を見守り続けている。産業の発展、五穀の豊かな実り、交通の安全、そして皆さんの挑戦の成功を願って。

もし機会があれば、私を祀る神社を訪れてほしい。特に金持神社は、その名の通り、金運や開運のご利益があると言われている。現代を生きる皆さんの幸せと成功を、天の高みから見守っている私からの贈り物だ。

天地創成の時から存在する私の力が、あなたの人生の土台を強固なものにするよう願っている。

天之常立神(アメノトコタチ)の業界裏話や関連情報

アメノトコタチ(天之常立神):神話の舞台裏

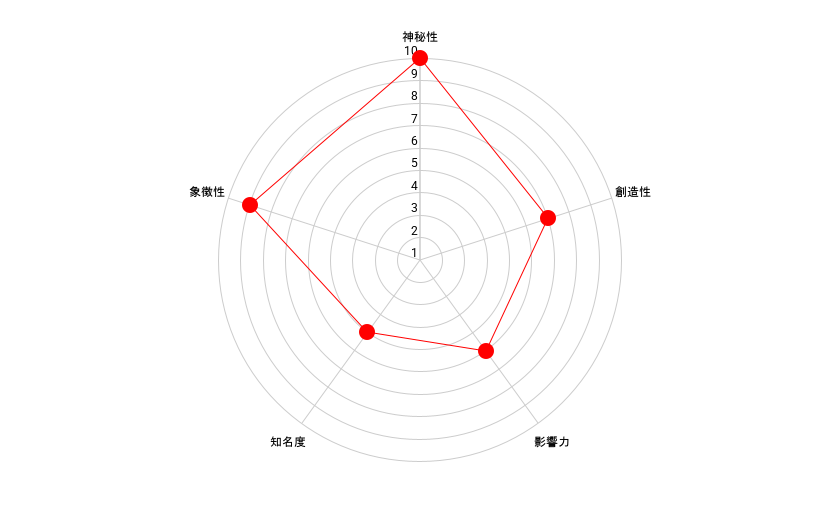

日本神話の始まりに登場する神々の中でも特に謎めいた存在、アメノトコタチ(天之常立神)。

古事記に記された別天津神の一柱でありながら、その存在感は薄く、多くの人にとって馴染みの薄い神様です。しかし、その控えめな存在の背後には、興味深い神話の舞台裏が隠されています。

神話における位置づけ

アメノトコタチは古事記によれば、天地開闢の際に5番目に現れた神とされています。最初に高天原に誕生したのは天之御中主神(アメノミナカヌシ)、次いで高御産巣日神(タカミムスビ)、神産巣日神(カミムスビ)という造化三神でした。

その後、まだ国土が「水に浮かぶ油のようで、クラゲのように漂っていた」時代に、葦の芽が萌え出るように宇摩志阿斯訶備比古遅神(ウマシアシカビヒコヂ)が誕生し、その後にアメノトコタチが登場しました。

これら5柱の神々は「別天つ神(ことあまつかみ)」と呼ばれ、特別な天の神という位置づけがなされています。しかし、興味深いことに、これらの神々は登場するとすぐに「独神となって身を隠した」とされ、その後の神話には登場しません。

名前の意味と解釈

アメノトコタチの名前には様々な解釈があります。「トコ」を「常」と解釈すれば「天に常に立つ神」という意味になりますが、「トコ」を「床」と解釈する説もあります。

この場合、「天の土台が出現した」ことを意味する神という解釈になります。

しかし、古事記ではその後のイザナギとイザナミが修理固成して大地が出来上がるため、アメノトコタチが出現した段階で土台が出来上がっているという矛盾も指摘されています。

そのため、実際の物理的な土台ではなく、より観念的な「場」の成立を象徴しているという解釈もあります。

神話の舞台裏:創作された神?

アメノトコタチに関する興味深い舞台裏として、この神が後世に創作された可能性が指摘されています。日本書紀では、本文にアメノトコタチは登場せず、6つある別伝のうちの一書第6にのみその名前が挙げられています。

一方で、アメノトコタチの対となる存在である国之常立神(クニノトコタチ)は、日本書紀の本文でも、6つの別伝でも必ず登場します。

このことから、クニノトコタチの方が古く、クニノトコタチから派生して後からアメノトコタチが創作されたという解釈がなされています。

つまり、日本神話の体系化が進む中で、「天」と「国」の対応関係を成立させるために、後から創作された神である可能性が高いのです。

控えめな存在の理由

アメノトコタチを含む原初の神々が「独神となって身を隠した」とされている背景には、政治的な意図があったとも考えられています。

後に登場して日本の最高神に君臨する天照大御神の権威の絶対性を確保するためだという解釈です。

古事記や日本書紀が編纂された奈良時代、天皇家の権威を神話によって裏付ける必要があったため、天照大御神の権威を脅かす可能性のある原初の神々は、その役割を果たした後、速やかに舞台から退場させられたと考えられます。

先代旧事本紀との関連

興味深いことに、先代旧事本紀によれば、アメノトコタチは天之御中主神と同一神ともされています。これは神話の体系化が進む中で、様々な地方の神話や信仰を統合する過程で生じた解釈の一つかもしれません。

「天」と「地」の橋渡し役

アメノトコタチの神話的役割として、「天」と「地」の橋渡し役という解釈もあります。

造化三神が「天」に関与し、国之常立以降の「神世七代」が「地」に関与する中で、宇摩志阿斯訶備比古遅神とアメノトコタチは「天」と「地」の両方に関わる存在と考えられています。

アメノトコタチは「天上世界の成立」と「地上世界の成立」の切り替わりのタイミングに登場し、その対応関係や正当な引継ぎといった要素を象徴していると言えるでしょう。

現代における信仰

アメノトコタチを主祭神として祀る神社は全国的にも非常に少ないですが、岩手県奥州市の駒形神社や鳥取県日野郡の金持神社などで祀られています。また、出雲大社では客座五神として別天神も祀られているとされます。

アメノトコタチのご利益としては、産業振興、五穀豊穣、交通安全、必勝祈願などが挙げられます。また、産業開発の守護、航海安全、縁結び、子授け、安産、諸願成就なども神徳とされています。

まとめ:日本最古の神!「天之常立神のご利益」と役割

アメノトコタチは日本神話の中でも特に謎めいた存在です。その控えめな存在感の背後には、神話の体系化や政治的意図といった舞台裏があったと考えられます。

「天」と「地」の橋渡し役として、また天照大御神の権威を脅かさない存在として、その役割を静かに果たしたのかもしれません。

日本神話の研究が進む中で、アメノトコタチの真の姿や役割がさらに明らかになることを期待したいところです。